古代三司指的是什么 分别掌管什么 相当于现在啥职位

古代三司指的是什么

全面的为大家介绍分别掌管什么,相当于现在啥职位和古代三司指的是什么的生活小知识,一起跟随小编看看具体内容吧!

相信很多人都听过三司会审,这是特指明朝时期创立的由大理寺、刑部、都察院组成的三法司来共同会审重大案件的制度。

但这只是对“三司”的狭义理解,是“三司”的一个小小的侧面,要想深入地了解“三司”制度的“前世今生”,还需要从“三司”的含义上着手。

何为“三司”?顾名思义就是指三个重要的官职。这三个官职可不一般,它们是代表皇上行使国家权力的核心机构,是仅次于皇帝的权力核心。

既然广义的“三司”不单指某一个固定的官职,那么自然“三司”的表现形式在各个朝代也不尽相同。

如何处理君臣关系是一道永恒的(Z-Z)难题

一、汉朝的“三司”

“三司”在汉朝指的是“三公”,即司马、司徒、司空。司马即太尉,掌管全国的军队。司徒的称谓由来已久,最早可以上溯到唐虞时期,据《帝王世纪》记载:"舜为尧司徒,支孙氏焉”。

到了汉朝,司徒这个官职主要的工作是负责帮教礼仪,是主持祭祀等各类活动的主管官员。而司空则主管水利、营建工作,是整个封建王朝最大的“施工队长”或者“包工头”。

三国演义中的王司徒

二、唐朝的“三司”

“三司”在唐朝指的是御史大夫、中书、门下。《新唐书·百官志三》记载:“凡冤而无告者,三司诘之。三司,谓御史大夫、中书、门下也。”

可见相比于汉朝,唐朝的“三司”在工作权限和官职等级上有很大不同,不但主抓的工作由面面俱到缩小到仅限于刑狱方面,在等级上和汉朝的“三司”相比也是相距甚远。

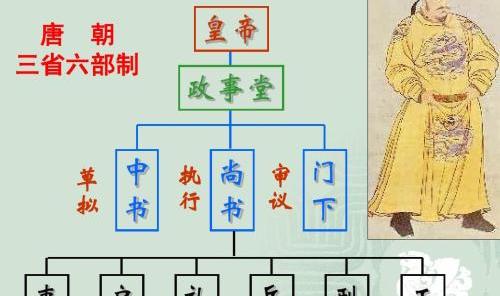

这其实从侧面反映了汉朝到隋唐以来的官制改革和演进过程,自隋文帝杨坚创立三省六部制以来,中央官制经历了由集中到分权的转变,原来很多职能集于一身的官位制度通过改革形成了各司其职、互相制约的新格局。

御史大夫一职就是一个典型的例子,在西汉时,御史大夫不仅负责监察百官,而且位高权重,在朝中占有很高地位,是名副其实的“副宰相”。

而到了唐朝,虽然名义上御史大夫的职权相比之前没有太大变化,但是官职等级和在朝中的影响力却已今非昔比、辉煌不在了。

唐朝的三省六部制

三、明朝的“三司”

“三司”在明朝指的是承宣布政使司、提刑按察使司和都指挥使司。承宣布政使司是中央派驻地方的一级行政长官,负责地方的民政事务,是地方的最高行政长官。

提刑按察使司主要负责管理地方的司法事务,工作内容包含了今天的公安局、法院、检察院的全部职能。

都指挥使司是中央派驻地方的最高军事长官,负责地方的军事事务。这样在明朝的地方(Z-F),三司共同构成了各有分工、互相节制的均衡局面,为稳固中央对地方的统治奠定了制度基础。