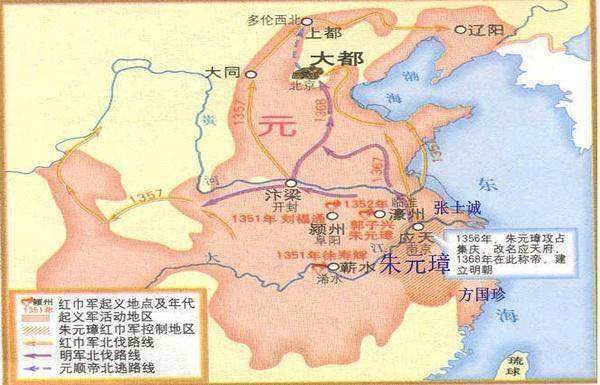

元末诸侯割据形势图 元末诸侯割据的局面演变特征(2)

元末诸侯割据形势图

(一)攻山东之战

攻伐山东的时间从徐达出兵开始算到次年二月份结束。山东虽然离大都很近,但因韩林儿部将毛贵在此征讨,(Z-Z)使社会秩序崩乱,各守军实力羸弱,且李思齐拒绝元廷守御山东之令,所以徐达大军所向披靡,摧枯拉朽,各州城望风而降。

朱元璋的战略构想十分老道,选择最弱入手,将北元防御撕开缺口,撤大都之屏障。

朱元璋多次召集谋臣武将商讨相关事项,从而做出"先取山东,撤起屏蔽;移师河南,断其羽翼;拔取潼关,据其门户"的战略战术。

为了防止众将骄傲轻敌的情况出现,朱元璋反复嘱托众将,其后又是设坛祭告天地,又是发表由名儒宋濂起草的颠覆元廷声震华夏的"驱逐胡虏,恢复中华"的《北伐宣言》,以赢得天下士人学子的心。

(二)攻河南之战

此战从公元1368年二月份徐达攻陷山东起,直至次年五月结束。明军控制了自潼关以东的要地,并严防潼关,防止关中元军东窜扰乱明军战略计划。

明军拿下河南后并未西进,而放任扩廓特穆尔、李思齐、张思道在陕西互相消耗拼杀。倘若明军骤然与之角力,则会出现"敌方众将并力一隅"的局面,胜负之数未定。

按朱元璋的战略指导,旋师向北,直取大都,然后转兵西向,关中诸将必然人心涣散,便可平定天下。

(三)攻大都之战

取大都。此战从公元1368年七月起,至八月结束。明军在扩廓特穆尔隔岸观火,李思齐、张良弼西逃之时,直捣元都,元都无外援可依,如同孤城。

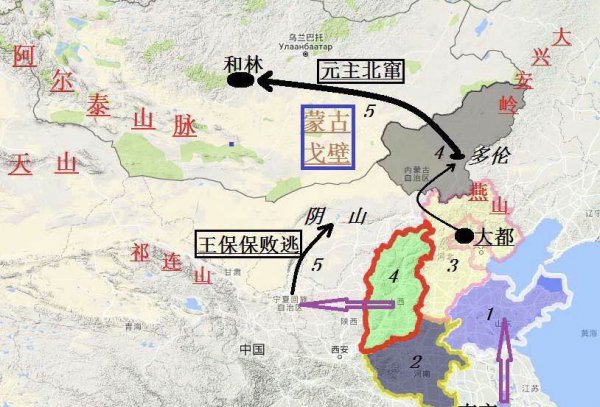

当元帝逃往上都后,徐达军并未追击,听从朱元璋指示:气运有盛衰,彼今衰矣,不烦穷追,当其出塞之后,即巩守边疆以防其侵扰可也。

并非朱元璋不想灭元之残余,一劳永逸的消除后患,而是因为扩廓、李思齐等均未平定,国内各地仍不***,需要时间消化吸收战斗果实,故徐达军不能远征,可见朱元璋极为稳健的战略方针

从表面上来看,朱元璋赶走了元朝的统治,但遗留的问题并没有解决,那就是北元还有强大的军事力量,这些跑到草原的贵族忍受不了草原的风沙,又开始幻想打进北京入主中原。

因此,在此后长达十年的时间内,大明将士们曾反复在关内与草原上跟蒙古军队厮杀,而著名先锋将领常遇春也是在追赶蒙古大军时暴病身亡。

结语

话说,朱元璋为何能实现从南到北一统天下?当然最重要的原因是,当时中国的(Z-Z)、经济和文化中心开始南移。南方经济得到空前发展,改变了以往北方(Z-Z)经济格局。

其次,就是元末农民起义基本上都在南方,地方割据分崩离析,不能联合对付朱元璋,朱元璋才有各个击破的战术。最后,元朝内讧给了朱元璋可乘之机,但元朝(Z-F)早已是秋后蚂蚱。

上述就是元末诸侯割据的局面演变特征跟元末诸侯割据形势图的详细介绍,您了解了吗?